(1)ノイズの発生

ノイズとは目的とする電圧、電流、信号以外の電圧、電流、信号をいいます。

ノイズの種類は自然ノイズと人工ノイズに大別されますが、一般に電源として問題になるのは、自然ノイズの雷ノイズと人工ノイズです。

人工ノイズはネオンサインやスイッチなどの放電ノイズと、半導体のスイッチングノイズがあります。

スイッチング電源は特に大電力をスイッチングしていますので、電源自身でノイズを発生します。

従って、使用する上で電源自身が出すノイズと外部からのノイズ双方に対策が必要です。

(2)ノイズの伝達

ノイズの伝達は磁界や電界、電波などで空間を伝わる放射ノイズと、導体を伝わる伝導ノイズに分けられます。

スイッチング電源から出るノイズはそれぞれ次のように伝わります。

-

磁界による伝達

主にトランス、チョークコイルからスイッチング周波数に同期した磁界が発生します。

直接磁気的に影響を与えるか、電磁誘導で導体に起電力となって現われ、伝導ノイズとなって影響を与えます。 -

電界による伝達

高電圧の振幅がある、インバータ付近の部品や回路パターンから発生します。

高電圧の振幅はAC100V入力の電源では約350V、AC200Vの電源では350Vから700Vになります。

発生源と伝達物との静電容量(浮遊容量)を介して伝達します。 -

電波による伝達

電界と磁界が直交したものが電波で、減衰量が小さく、遠くまで届きます。

ラジオ、テレビなどの無線機器に影響を与えます。

電界と磁界が同時にでる必要があるため、アンテナが必要です。

スイッチング電源では、このアンテナの役割をするのが、回路パターンやシャーシ、入力ケーブル、出力ケーブルです。

また、アンテナには空間に対する特性インピーダンスや長さなどで決まる放射効率があり、これが最適値になったときに、電波が効率よく空間に放射されます。

従って、回路パターンは長さが短く、シャーシとも近いため、放射効率が悪く電波はあまり出ません。

それに対し、入力ケーブルや出力ケーブルは長く、大地から距離もあるので、放射効率がよく電波をよく出します。

電界強度を測定する場合、3m法など近い距離での測定では、電磁ノイズ、電界ノイズ、電波ノイズを同時に測定していることになり、10m法、30m法での測定値が理論値とあわない場合があります。

また、シールドルームの測定では、電磁ノイズの磁束がシールドルームの外壁を伝わり、測定値を狂わせる場合もあります。 -

伝導による伝達

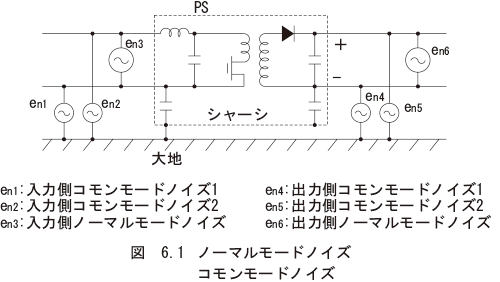

導体を伝わるノイズにはノーマルモードノイズとコモンモードノイズがあります。

ノーマルモードノイズとは電源や信号線の+-の間を伝わるノイズで、コモンモードノイズは電源や信号線の+-と大地(シャーシなど)の間を伝わるノイズです。

コモンモードノイズは伝達して行く先で、一部がノーマルモードノイズに変わり、システムの誤動作の原因になります。

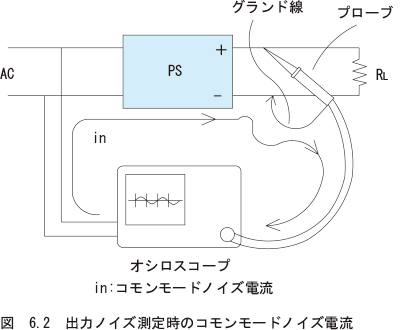

電源の出力ノイズの測定はオシロスコープで行いますが、この場合ノーマルモードノイズとコモンモードノイズを同時に測定していることになります。

ノーマルモードノイズはプローブの先端で電圧として検出しますが、コモンモードノイズはプローブのグランド線に電流として流れ、グランド線とシールド線の電圧降下分が検出電圧となって画面に現れます。

この場合グランド線のインダクタンスが、シールド線に対し大きいので、グランド線に発生する電圧が支配的になるため、グランド線を短くするとノイズ電圧が小さく計測されます。

入力側の雑音端子電圧の測定も同様に、ノーマルモードノイズとコモンモードノイズを同時に測定していることになります。

(3)ノイズ対策:電源自身で発生するノイズに対して

-

磁界ノイズ対策

磁界に弱い磁気記憶装置や微弱信号を扱っている信号線は電源から離すか、金属板でシールドを施してください。

また、磁束は巻き線と直角方向に大きく出ますので、トランスやチョークコイルの方向を確認の上、部品や配線経路を設定するのも有効です。 -

電界ノイズ

電源の高電圧の振幅をしている部分はシャーシと近く、その浮遊容量が大きいのでほとんど妨害を与えることはありません。

-

伝導ノイズ(出力側)対策

基本的には太く、短く配線することで一般的には特別な対策は必要ありません。

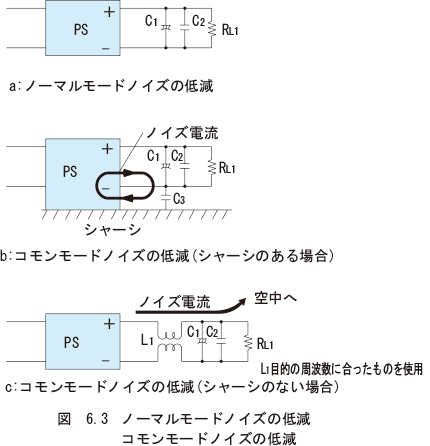

ノーマルモードノイズもコモンモードノイズもコンデンサまたはローパスフィルターを入れることで低減されます。

スイッチング電源のノイズ周波数の高い成分を含んでいますので、空中から直接負荷へ伝わったり、接地の方法によってまったく効果がない場合もあります。

電源と負荷を同一シャーシに取り付けるのが理想的ですが、電源のシャーシと負荷のシャーシが別々になる場合は、インダクタンスを有する電線で結ばずに、金属板で結んでください。

つまり、シャーシを安定電位としてノイズ源である電源と、ノイズを受ける負荷を、安定電位のシャーシに対して低インピーダンスにするということです。

-

伝導ノイズ(入力側)対策

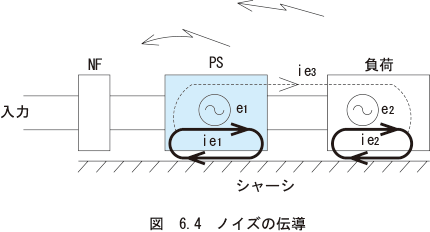

電源で発生したノイズが入力側へ出ていかないよう、入力側にはノイズフィルターが入っています。

このフィルターの効果を損なわないよう、入力線と出力線は離して配線してください。

また、入力線が電源の放射ノイズを受けないよう入力ケーブルは電源から離し、シャーシに沿わせて配線してください。

電源から出てくるノイズをもっと小さくしたい時や、入力ケーブルの引き回しが多くノイズをひらう場合はシステムの筐体の入り口に、別のノイズフィルターを設置すると有効です。 -

EMI対策

雑音端子電圧

電源自身が出すノイズと負荷で発生するノイズが電源を通過して入力側へ出てきます。

電源自身が規定の規格に適合していても、前述のa-dに従っていないと、規格をはみ出す場合があります。

また、複数の電源を使う場合や上記a-dを守れない場合、負荷からのノイズが大きい場合はシステムの入り口に別にノイズフィルターを設置してください。雑音電界強度

(2)a-cで述べたように、電波となって輻射するのはシステムの外へ出る入力ケーブルと、信号線などのケーブルが主です。

これを防止するためには、ノイズを伝達しないための基本的事項を守ることが先決で、その上で規格を満足できない場合、ノイズフィルターやデータラインフィルターなど各種のEMI対策部品を使用して対策してください。

筐体が金属で出来ていない場合は、金属板や金属フィルムを使って、ノイズを閉じ込めてしまうやり方が有効です。

(4)ノイズ対策:外部からのノイズに対して

電源の入力には放電ノイズや、L負荷及び大電力の機器をスイッチした時のインパルスノイズ(一般的には数百Vから3000V程度)が入ってきます。

これらに対してはサージアブソーバやノイズフィルターを併用することで防止できます。

ノイズフィルターだけで防止する場合、フィルターのコイルの巻き線間で放電したり、巻き線間の静電容量を介して、インパルスが素通りすることがありますので、ノイズフィルターの最大入力パルス電圧を確認しておく必要があります。

スイッチング電源に内蔵しているフィルターは1000V程度しか耐えませんので、外部に別のノイズフィルターを設けない場合は、サージアブソーバを入れてください。

(5)ノイズの用語

-

RFI(無線周波妨害)Radio Frequency Interference

無線通信の通信妨害、混信のことをいいます。

-

EMI(電磁気妨害)Electro Magnetic Interference

無線通信だけでなく、電子機器や機械、自動車などあらゆるものから発生する、直流から超高周波までの電磁気妨害を対象とします。

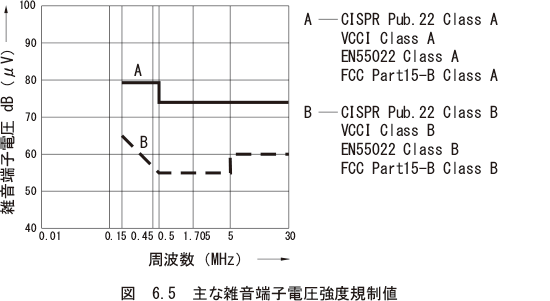

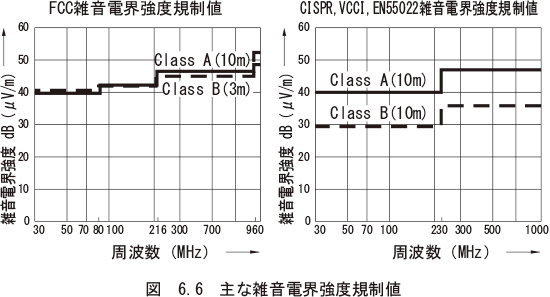

ノイズ妨害の発生の特性を表すものとしては、雑音端子電圧と雑音電界強度があります。 -

EMS(電磁気妨害感受性)Electro Magnetic Susceptibility

対象の機器が他からの妨害の影響の受け易さをいいます。

受けにくさとしてImmunityが一般的に多く使われています。

ノイズ妨害を受けない特性を表すものとして、静電気放電試験、電磁界イミュニティ試験、ファースト・トランジェントバースト試験、サージイミュニティ試験、電圧ディップ/変動試験などがあります。 -

EMC(電磁環境適合性)Electro Magnetic Conpartibility

EMIとEMSを一緒にしたものです。

つまり、妨害を与えるようなノイズを発生せず、またノイズによる妨害をうけにくい特性をいいます。

(6)EMI規格

国際的に、あるいは世界各国で法律や自主規制の形でEMIの規格が制定されています。

対象機種については、この規制値に入っていないと販売ができません。

主な規格として次のものがあります。

- CISPR(IEC国際無線障害特別委員会)

- FCC(米国連邦通信委員会)

- VDE(ドイツ電気技術者協会)

- VCCI(日本情報処理装置等電波障害自主規制協議会)

- 電気用品取締法

FCC、CISPR、VCCIの各規格における雑音端子電圧と雑音電界強度規制値を以下に示します。

電源について |

|---|

ノイズフィルタについて |

|---|

製品の技術的なお問い合わせ

専用ホットライン0120-52-8151

受付 9:00~12:00/13:00~17:00(土曜・日曜・祝日・弊社休日を除く)

Webでのお問合せ