ハラスメントの防止

コーセルは、すべての人の基本的人権を尊重し、差別や個人の尊厳を傷つける行為なく、性別、年齢、障害等、差別のない職場づくりに配慮しています。

自主行動基準に「いかなる形でもセクシャル・ハラスメント(性的嫌がらせ)を行なわない」、また、「職位による優越的権力を用いて、業務の範囲を逸脱して相手の人格や尊厳を侵害する言動、嫌がらせ(パワー・ハラスメント)を行わない」、と明記しています。

1回/年の定期コンプライアンス教育時にハラスメントについても全従業員を対象に教育を行い周知を行っています。

コンプライアンス教育

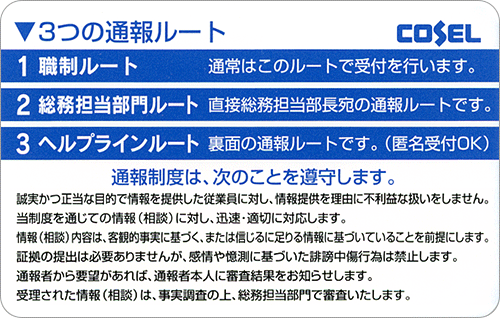

相談窓口の設置

コーセルは、従業員等からの通報および法令違反行為に該当するかを確認する等の相談に応じる窓口を設置、相談を行ない、問題解決にあたっています。また、秘密の厳守や通報によって不利益な扱いを受けないことなどを社内規定で定めています。

今後も引き続き通報窓口の社内周知や、相談員のレベルアップを図り、通報への対応体制を強化していきたいと考えています。

休暇制度

コーセルは従業員のワークバランス推進を目的とし、次の休暇制度を導入しています。

介護休業・介護休暇

要介護状態にある家族を介護する従業員は、制度の定める諸条件に応じ介護休業・介護休暇を取得できるようにしています。

年次有給休暇

各従業員が所有している年次有給休暇のうち、半期に2日を計画取得させることを社内規則で定め、有給休暇取得促進を行っています。

仕事を効率的に行い、上司・同僚とコミュニケーションをとり、休暇を計画的に取得することで、「仕事と家庭の両立」「自己啓発」「リフレッシュ」につなげるものです。

リフレッシュ休暇

従業員の心身のリフレッシュ(慰労・健康保持増進・家庭生活の充実等)を目的に、勤続の節目の年に勤続年数に応じた日数の、リフレッシュ休暇を利用することができます。

勤務時間への配慮

フレックスタイム勤務制度

従業員がその生活と業務との調和を図りながら効率的に働くことを可能にすることを目的として運用を行っています。

定時退社日設定

毎週水曜日を定時退社日と設定し、定時帰宅し、趣味や習い事、家庭サービスへの時間の創出を促進しています。

労働安全衛生

コーセルは、労働安全衛生法に基づき、国内の工場毎に安全衛生委員会を設置し、安全衛生に関する活動を行っています。主要部門から安全衛生委員を募り、「労働災害ゼロ」を目指し、労働災害の未然防止、職場の安全・衛生環境の改善などに取り組んでおります。

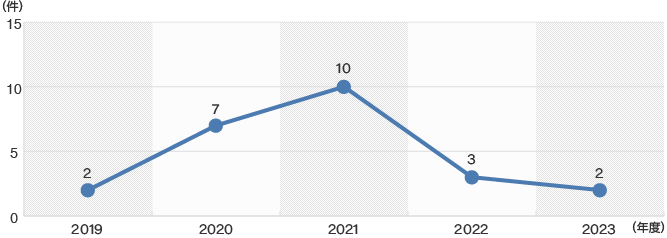

2022年度は安全衛生教育の見直しや再発防止策の定着状況を確認するなど活動を行ってきました。

その結果、労働災害発生件数は、減少に転じました。

今後も「労働災害ゼロ」に向けた取り組みを進めていきます。

労働災害発生件数

健康管理

著しい長時間労働等の過重な労働負荷は、脳血管疾患・心疾患などの健康障害を増悪させる可能性があります。

コーセルでは、時間外超過者(直近2カ月平均で70Hを超える人、および1カ月100Hを超える人)を対象に、産業医面談を必須、直近2カ月平均で45Hを超える人は、従業員の申し出により、産業医面談を受診しています。

これにより、労働による健康障害が起こらないよう取り組んでいます。

社内報の発行

社内報発行のねらい

従業員の家族を含め、社内報が「潤滑油としての役割を果たし、コーセルの一員になってよかったとみんなが思う会社にしたい」という思いから、社内報委員が主体となり、年2回発行しています。

掲載内容

社内のトピックスや、クラブ活動の様子、個人的に自慢したい趣味など多岐にわたっています。

従業員の才能を改めて発見したり、普段は厳しい上司の意外な一面を掲載するなど、毎回楽しみな内容です。

自己成長・能力開発

コーセルは、教育理念・教育方針をもとに、社員一人ひとりの自主的な成長を支援する仕組みを整備し、人財教育に取り組んでいます。

コーセルは経営理念の人財教育として、「教育方針に基づき、QCの実践力、高度な技術力、円満なる人格形成を目指して社業発展の原動力を育成する」を掲げており、次の教育基本方針を定めています。

- 職場の活性化を図る。

- リーダーシップの向上を図る。

- 必要な知識や技術を吸収し、能力の向上を図る。

- 適切な品質システムの運営・維持のための能力育成を図る。

- 環境マネジメントシステムの必要性を認識し、その運営・維持のための能力育成を図る。

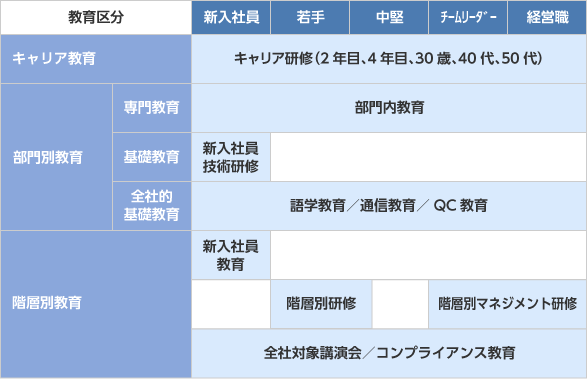

教育体系

基本教育方針について習得するために、様々な教育体系の教育を受講し、お互いが刺激しながら個性・能力を成長させています。

教育区分/階層別教育体系

- ①キャリア教育

自らの将来を切り拓くため、自身を見つめ直し、一歩踏み出す行動に繋げるための内省の場 - ②業務推進養成教育

業務推進に必要な専門、実務の知識、技術スキルを養成 - ③マネジメント・リーダシップ力養成教育

組織力発揮、戦略立案、事業立案・推進、課題設定力向上のためリーダーシップ力を養成(将来の経営幹部の養成も視野に) - ④組織・人間力育成教育

個人・チームのロイヤリティ、モチベーション向上。倫理・道徳観など企業人・社会人としての基礎的部分も担う。 - ⑤QC教育

Q7、N7、SQC、信頼性、実験計画法など

なお、上記以外に一般財団法人 日本科学技術連盟や一般社団法人 富山県経営者協会主催のセミナー等の社外セミナーを受講、能力開発を行っています。

通信教育

毎年、社内イントラネットで『通信教育コースガイド』を公開し、社員各自が自主的に通信教育を受講しています。

教育費用は会社で負担しています。